近日,北京航空航天大学空间与地球科学学院曹晋滨院士、符慧山教授联合中国科学技术大学汪毓明教授,利用我国首次自主火星探测任务“天问一号”的磁强计数据,揭示了太阳风扰动对火星磁尾的影响。该研究成果以“Rapid response of Martian magnetotail to solar wind disturbance: Tianwen-1 and MAVEN joint observations”为题发表于空间物理学著名期刊《Geophysical Research Letters》上。曹晋滨和符慧山为论文主要作者,博士生郭志忠为第一作者。

在太阳系中,火星因其与地球的诸多相似性,成为人类探索生命起源和行星演化的首选目标。火星没有内禀磁场,只有局部的地壳剩磁。太阳风与火星相互作用,能驱动火星的快速演化。披挂在火星日侧的行星际磁力线,其两端朝着太阳反方向延伸,在火星夜侧形成磁尾。火星磁尾高度依赖于太阳风条件,因而变得极其活跃和敏感。然而,由于以往单航天器观测的局限性,太阳风和火星磁尾之间的相互作用至今仍是一个开放的科学问题。

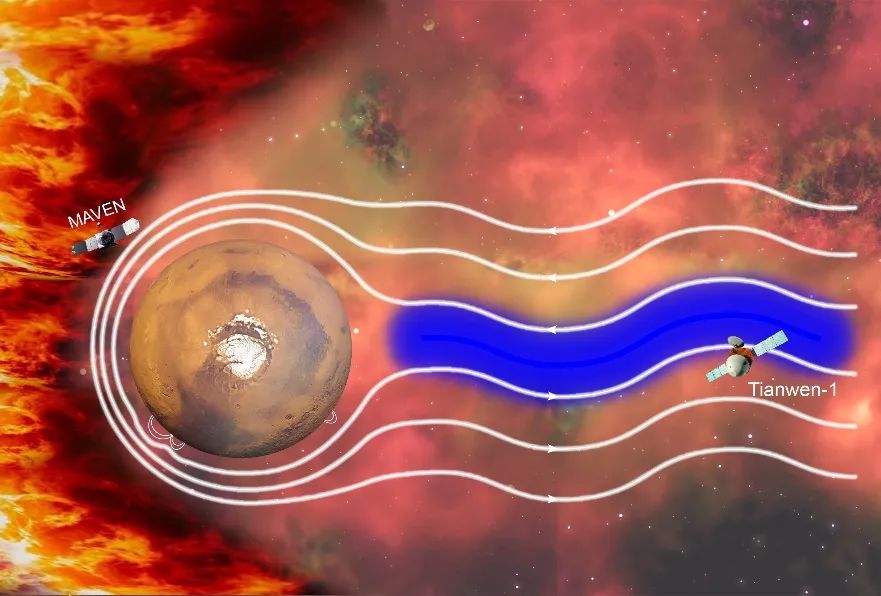

图1 天问一号和MAVEN卫星的联合观测

我国首次行星探测任务“天问一号”于2020年7月23日成功发射,并于2021年2月10日成功实施火星捕获。其着陆器“祝融号”火星车于2021年5月15日顺利降落在火星乌托邦平原。“天问一号”任务一举实现了对火星的“绕”、“落”、“巡”探测,迈开了我国独立开展行星探测的第一步。“天问一号”环绕器近火点距火星表面约265公里,远火点距离表面约3.5个火星半径,可到达火星远磁尾区域。“天问一号”环绕器结合MAVEN卫星的同时探测,为我们研究太阳风和火星之间的相互作用提供了契机(如图1所示)。

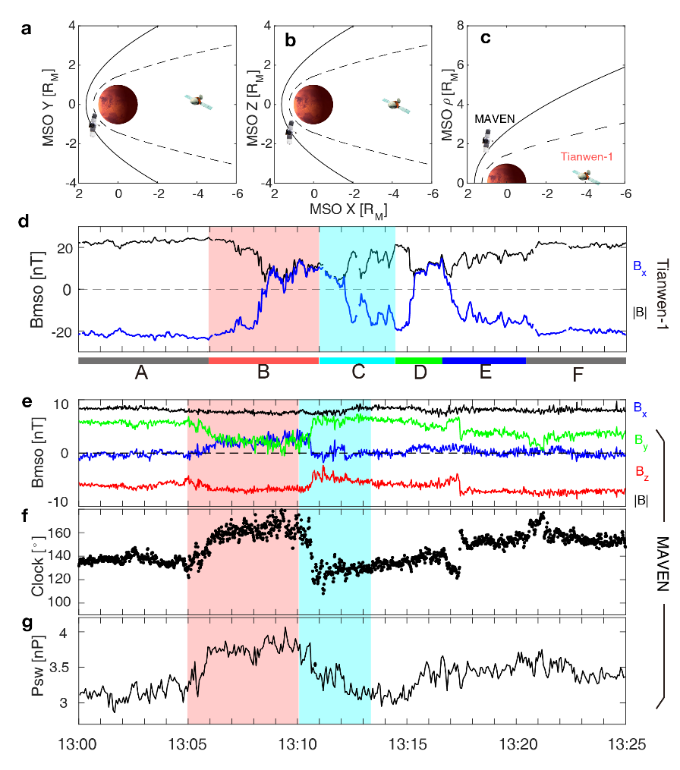

图2 太阳风扰动和火星磁尾拍动的同时观测特征

在此项工作中,“天问一号”环绕器位于火星远磁尾区域,MAVEN卫星在火星上游的太阳中,通过对“天问一号”和MAVEN卫星在不同区域的同时观测进行研究(如图2所示),研究人员发现太阳风动压增加和行星际磁场偏转都能够导致火星磁尾发生摆动。通过互相关分析,研究人员进一步发现火星磁尾电流片拍动和太阳风扰动的时间差大约为2-3分钟。

这一研究成果详细阐述了火星磁尾对上游太阳风变化的快速响应,加深了人们对火星空间环境的认识,对理解太阳风与火星之间的相互作用具有重要参考意义。

《地球物理研究快报》(Geophysical Research Letters)是空间物理学领域的著名期刊,为“自然指数”期刊,由美国地球物理学会(AGU)于1974年创办,主要发表空间物理学、固体地球物理学、大气科学、气候学、海洋学、水文与地表、冰冻圈等领域的最新研究成果。

此项研究获得了国家自然科学基金杰出青年基金和深空探测重点专项的支持。论文链接:http://dx.doi.org/10.1029/2024GL112399

符慧山,1983年生,云南师范大学物理学专业2001级本科生。北京航空航天大学空间与地球科学学院教授、博导,国家级领军人才,国家杰出青年基金获得者、空间环境监测与信息处理工信部重点实验室副主任、中国空间科学学会空间物理专业委员会副主任、国家自然科学基金委创新研究群体核心成员。

他长期从事空间物理和行星物理的研究,在偶极化锋面、磁重联、辐射带三个研究方向上作出了原创性贡献。在Nature Physics, Nature Communications, PRL, GRL, APJL等SCI期刊上发表论文170余篇,其中第一作者或通讯作者论文80余篇。所有论文SCI引用7000余次,其中第一作者或通讯作者论文SCI引用5000余次。代表性成果被美国地球物理学会评价为“颠覆了传统观念”,被欧洲空间局评价为“挑战了当前认识”。入选爱思唯尔中国高被引学者、全球顶尖前2%科学家榜单。获空间天气科学青年创新奖、欧洲空间局Cluster卫星计划突出贡献奖、第十八届中国青年科技奖、首都劳动奖章等奖励。

(内容转载于北京航天航空大学新闻网)