潜心治学 诲人不倦

民族危亡、山河破碎不能动摇联大人教育救国的信念,艰辛的生活也动摇不了联大人治学求学的执着。联大教授们甘守清贫,呕心沥血于学校的发展、教学质量的提高和学术体系的构建,无怨无悔。

|

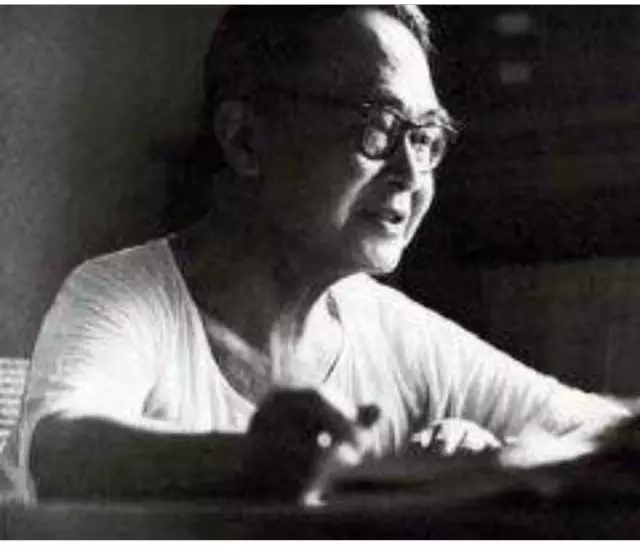

钱穆 |

联大的大师们虽身处战争年代,备尝艰辛,但他们并不心躁气浮,而是坚定心志,为延续国家的文化命脉进行非凡的文化创造。历史学家钱穆写《国史大纲》时,为求安静,特租住宜良县岩泉寺,将课调集中,每周三乘滇越铁路小火车至昆明授课,周五返回宜良,课余4天就在寺中埋头著书。就是在这种动荡的环境中,用不到一年的时间完成了学术巨著《国史大纲》。

|

陈寅恪 |

历史学系的陈寅恪先生,担任“隋唐史”课的教学,他在课堂上开诚布公地说:“前人讲过的,我不讲;近人讲过的,我不讲;外国人讲过的,我不讲;我自已讲过的,也不讲,现在只讲未曾有人讲过的。”著名学者许渊冲都感叹到,“哈佛大学也找不到陈寅恪这样的‘四不讲’教授”。这种追求卓越的气魄超乎想象,而像陈寅恪先生这样不断创新,高标致远的大师,在西南联大并非唯一。

|

华罗庚 |

华罗庚教授一边教书授课,一边钻研学术。住所被轰炸后,举家搬迁到了西郊普吉,住在牛圈上的楼棚。“食于斯,寝于斯,读书于斯,做研究于斯。晚上一灯如豆,所谓灯,乃是一个破香烟罐子,放上一个油盏,摘些破棉花做灯芯;为了节省菜油,芯子捻得小小的。晚上牛擦痒,擦得地动山摇,危楼欲倒,猪马同圈,马误踩猪身,发出尖叫,而我则与之作息。”正是在这个牛棚里,在将近7年的艰难困厄中,华罗庚教授攻克了十多个世界级数学难题,为世界数学史开创了一门新学科——矩阵几何学,写出了《堆垒素数论》和《数论导引》两本专著及十几篇论文,仅公开发表的论稿就达百万字之多,这种治学精神着实令人钦佩。

|

杨振宁 |

回忆自己的大学生活,诺贝尔物理学奖获得者杨振宁教授也曾感慨到:“西南联大是中国最好的大学之一,我在那里受到了良好的大学本科教育,也在那里受到了同样良好的研究生教育,直至1944年取得硕士学位。战时,中国大学的物质条件极差,然而,西南联大的师生却精神振奋,以极严谨的态度治学,弥补了物质条件的不足。”

从游教导 言传身教

从游教导,濡染观摩,循循善诱,熏习而楷模焉。所谓“从游”,指师生有交流的时间,学生在侧聆听老师的教海,濡染教师的治学方法、品格修养。

|

梅贻琦 |

梅贻琦先生曾形象地说:“学校犹水也,师生犹鱼也,其行动犹游泳也。大鱼前导,小鱼尾随,是从游也。从游既久,其濡染观摩之效,自不求而至,不为而成。”“在新校舍走路,常见到梅校长,他一向穿着整齐,特别惹人注意的是他走路从不抄小道,踩草坪,永远守规矩,走正道”,中国爆炸力学的奠基人和开拓者之一郑哲敏院士回忆当年联大生活时,表示梅贻琦校长的言行深深影响了自己对人生的追求。

|

赵瑞蕻 |

学生“从游”老师,给赵瑞蕻先生留下了深刻的印象。据他回忆,1939年的一天,在联大租借的昆华农校的一间教室看书时,算学系教授华罗庚和几位年轻助教及学生推门而入,他们在黑板前几把椅子上坐下来,一个人拿起粉笔就在黑板上演算起来,写了许多方程式,他边写边喊,说:“你们看,是不是这样?……我看见徐贤修(清华大学算学系毕业留校任助教的温州老乡,当时教微分方程等课)站起来大叫:你错了!听我的!……”他就上去边讲边在黑板上飞快地写算式。跟着,华先生杵着拐杖一瘸一瘸地走过去说:“诸位,这不行,不是这样的!……”最后,大约又吵了半个多钟头,我听见华先生说:“快十二点了,走,饿了,先去吃点东西吧,一块儿,我请客!……”

还有一件事令赵先生记忆深刻。哲学系一个名叫朱南铣的同学经常和该系沈有鼎教授泡茶馆。沈有鼎教授经常和学生到联大附近文林街的茶馆或饭馆,他可以请你喝茶,但只有当他觉得你的意见有意思时,才肯让你吃他买的那碟花生或者瓜子。朱后来告诉赵先生,他的一些学问是从沈先生的“信口开河”里捡到的。这些课堂内外的讨论交流,对扩大学生视野,培养他们的学习兴趣和思考分析能力,大有裨益。

|

李继侗 |

生物系曹宗異的导师李继侗先生经常教导他,要有广博的基础和开阔的视野,要求他不仅学好中文和英文,而且要补修物理、化学等课程。李继侗先生比较重视实验,对植物生长有敏锐的观察力。他在理学院南区东头植物生理实验室外面的实验地里种了紫花地丁和花生,每天清晨和傍晚蹲在地里观察植物的生长过程。在李先生的感染下,曹宗異学着做了不少实验。

从上面的几则例子不难看出,正是师生有时间相处,在一起砥砺学问,老师的治学精神、品格修养、道德情操对学生起到了潜移默化的影响作用。

西南联大汇聚的这批学术大师,他们学问精深、博学古今,讲课生动有趣、旁征博引,或引导学生讨论,或启发学生进步思考,或与实践相结合,激发了学生的求知欲,也锻炼了学生独立思考的能力,起到了言传身教的作用。《护国史》主纂白之翰先生在《公送国立西南联合大学北归复校序》中写到,“观联合大学诸先生,类多在事数十年,乃至笃守以终身,是岂菲食恶衣所能尽哉!惟其然也,故能以不厌不倦者自敬其业,而业乃久;以不忧不惑者自乐其道,而道乃尊。”