“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”

——梅贻琦

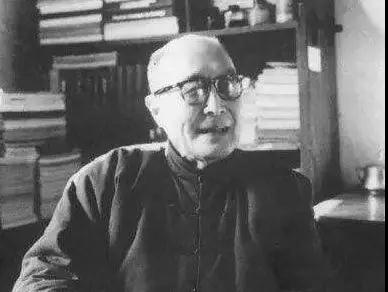

汤用彤先生联大哲学心理系主任,研究魏晋玄学。汤先生岁数并不太高,头发却已全白,胖胖的身材,走起路来,一歪一歪的。在家庭的重担之下,汤先生远在一九四二年就卖去了皮氅,家里经常吃稀饭过活。然而对同学仍然教诲不倦,而且面色毫无忧容。讲起书来毫不使人乏味。为人正直诚恳而和蔼,在有一次的哲学系会上,他和金岳霖先生曾大骂以学问为进身之阶的文人。在学校附近,你常常可以看见汤先生和两位十岁左右读附小的小弟弟捉迷藏。

袁复礼先生 “在国内,袁先生跑的地方最多。”袁先生加上谭锡畴先生,整个中国就差不多了。字希渊,“希”是谦虚的意思,袁先生的“渊”在联大理学院,只有曾昭抡先生可以与他相比。但正因为太博的缘故,听他的课相当费力,真觉得他是“天马行空”有“犹龙”之感一一见首不见尾,“瞻之在前,忽焉在后”。有人说:袁先生最好教研究院。学生到系办公室里,一杯清茶,有时也许是咖啡,谈起来仿佛不能有个完。也许是太博的关系,袁先生很少动笔,在新疆和蒙古转了几年,集了几十箱标本,运来运去,遗失泰半。前两年听说又在什么地方搜回了一些,恐怕要回北平再慢慢整理了。

雷海宗先生联大历史系主任,是成一家言的名史学家。教书有条不紊,同学认为雷先生写黑板都是有计划的。雷先生的脑筋是超级冷静的,只有在这次东北问题中是仅有例外,讲得老泪横流。雷先生常为《中央日报》写点星期论文,以弥补日常费用。

朱物华先生北大物理系的老教授,朱自清先生的令兄。说老,倒不是他年纪大,今年才四十五左右,而是他在北大执教以来,据说快将有十年的历史了。第一堂来上“无线电”时,他讲着一口很快的英文,同学们都以为他将始终用英文讲解了。但不然,以后就讲着浓重扬州口音的“皆可以”,“皆可以”。他很注意同学的缺席,说依照教务通则的规定,缺课超过三分之一的时候,就不能参加考期,所以“You will fail, if you 缺课太多”。

马仕俊先生北大教授,听他讲着的一口漂亮的北平话,总不会想到他的籍贯是西康会理的。他写得一笔秀丽的黑板字,而且非常快捷,同学埋头专心疾抄,竟有赶不上的。待到抄完时就是一篇完整无瑕的讲义。讲完一章,总在黑板上详细地演个例题,这是在联大物理系教授中所特有的。常见他卸下眼镜坐在大图书馆里整理讲解的材料。而每年所讲的一定不完全雷同,决不开留声机年年唱老调。某年第二学期上力学的第一堂课,他在班上对一个同学说:“上学期你的成绩是五十九分,给你加了一分变成六十分,这学期你得多考一分。”其风趣可见。

孙承谔先生北大理论化学教授。对同学非常和蔼。考试和讲课时一样的轻松。他教普通化学时,凡是小考及格者就可以参加大考,不太看重考试可知。但当他发现同学考试时有作弊的情形,就会使你受到最严厉的处分。在天气晴和的时候,你常可以看见孙先生陪着太太带着小弟弟妹妹在郊野或是公园里闲散闲散。

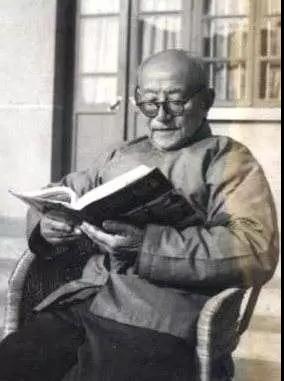

金岳霖先生清华哲学系主任及创办人。他的《知识论》已经有了国际的声誉。头发将近全白,至今独身未娶。金先生因为眼病的缘故,帽子终年不脱,一副眼镜一白一黑。金先生常常劝同学念哲学不必读哲学,多读读小说就可以了。Ingrid Bergman也常在金先生的 Illustration 中出现。

郑华炽先生是一位爱写文章的物理学家,联大物理系主任,曾一度代理教务长,北大校务委员。专教普通物理。

蔡枢衡先生中国法学界的两大派,蔡先生的“刑法”是用唯物辩证法的观点来讲的。他耳朵有点失聪,做律师时带了自己能速记的儿子一同出庭,当他出庭时,推事和别的律师都有点害怕。

曾昭抡先生北大化学系主任,教有机化学等课。曾先生很用功,深夜还常常在研读比蝇头还小的字的化学书籍,他擅长分析时事,所写的时评,比之我国某些专家毫无愧色,近年来从事民主运动不遗余力。他很能和同学接近,同学举办的各种活动,他常是很慷慨地接受邀请。而且“贯彻始终”地跟同学一道吃,玩,闹。他主张注意理论化学,今后北大化学系可能必修高等微积分和力学。曾先生不修边幅,有时一只脚穿袜,另外一只却没有。衣服的纽扣老是不齐全,而鞋子老是拖在脚上。

高崇熙先生清华化学系主任,清华化学系的长成与发展和他的努力是不可分的。教定量及工业分析,讲书的时候,声音大得整个院子都可以听到。高先生认为原子弹是世界上最高权威,很惋惜中国自己不能制造。同学们刚开始选他的课时,没有人不怕他,在实验室里稍微犯了些错误,如果被他发现了,就会得到一连串的责难,比你所预料的还要厉害,但是同学慢慢的会了解到高先生的心肠很好。

黄子卿先生联大化学系主任,理论化学教授,黄先生自己说他的数学及物理的修养很好,所以才能跟着时代走,新的东西才能接受。讲书是依着英文讲义念,上课时候总要花几分钟数数同学的人数。由此可见他对学生课业的关心,以后他将继续在清华执教。

张青莲先生清华化学系教授。讲书时涉及范围很广:原子弹,重气,量子学说都成为普通化学的教材。“一二·一”罢课时他曾劝同学复课说:“我们的工作是保存文化,不管什么朝代都得有文化呀!”

吴泽霖先生社会系教授。教社会学原理及人类学。选吴先生的课,借一本四年前现在已经毕业同学的笔记来看,包准你一点没有差错。上第一次课时,他就告诉你研究各种学问都要用A.B.C.D.……a.b.c.d. ……的分条款办法。译员训练班在时,他一直襄助黄仁霖任副主任而实际负责班务。

陈福田先生联大外文系主任,曾在美国念过哈佛大学,听过陈先生的“散文”的,也许还记得陈先生口头常提不绝的“哈佛”。陈先生曾在清华教过大一英文,现在联大所用的大一英文课本还是当年他教授之余,勤苦编注的结晶。听说陈先生能将《失乐园》熟记无误,三十四年开学时课程表上也列有陈先生的“弥尔顿”,但选者寥寥。曾有同学向他说,系里师生相隔太远,倘平时能接近些,也许学生可以获益更多。陈先生当时的回答是:“现在算好多了,从前距离还要远呢。”陈先生不但能教小说与散文,对于事务方面也很有才干,先前在战时服务团兼差,近一年来则在北平筹备清华复校事宜。

吴达元先生清华老教授,多年来从事法国文学史的编纂。在《时与潮文艺》《民族文学》上常常可以看见吴先生散篇的莫里哀,拉辛等人的研究,最近又发表了《法国文学史序》,想必全书已杀青,行将付梓了罢。吴先生教书认真负责,第一天交的练习,第二天就发下来,而且改得非常仔细。当然,他要求于学生的也严,在一年法文A班上能侥幸不被骂过的学生恐怕没有几个。而且在这方面吴先生是主张男女平等的,女同学倘不好好准备,他口上绝不留情。

张景钺先生北大生物系主任,植物学权威。头发早已斑白。大概很少有人见过这位老先生,他自从到昆明后,就整天在实验室里埋头研究各种植物。去年被聘赴美讲学。